姜泓冰

2017年03月09日14:34 來源:人民日報中央廚房 手機看新聞

不是“貴族專屬”,不是“赤腳醫生”,今年始,全國85%以上地市群眾都要有自己的“家庭醫生”簽約服務嘍——“兩會”政府工作報告裡清清楚楚寫著呢! 習近平總書記發布新年賀詞,也特別欣慰地提到這件事:“很多群眾有了自己的家庭醫生”。

榮獲“中國醫師獎”的徐匯區斜土街道家庭醫生朱蘭在社區裡做健康宣教。

總書記和總理如此看重、即將全國推廣的家庭醫生,到底是咋回事兒?能對症“看病難”和“看病貴”嗎?能真正讓咱老百姓得實惠嗎……對這個將要改變中國13億人口就診習慣和健康觀念的重大改革,您不妨聽聽大江東工作室的東姐來掰扯掰扯。

上海閔行區一位家庭醫生在社區醫療站點為居民看病。

話說,眼下中國家庭醫生制度哪家強?那得數總書記賦予“改革開放排頭兵、創新發展先行者”使命的大上海呀!興許上海“家庭醫生”的今天,就是咱們的明天,咱先聽聽上海居民的感受。

“家門口就有好醫院,家庭醫生像朋友,看病方便、安心,特別是1+1+1簽約,實惠真多!”2月下旬,76歲的錢月華阿姨耐心等了很久,就為和東姐說上這句話。在社區衛生服務中心採訪,常會有患者主動湊過來給自己簽約的家庭醫生點贊。有的居民干脆把家門鑰匙都交給家庭醫生,方便上門看病、配藥。

上海已經有超過1000萬居民簽約家庭醫生服務,其中140萬居民還簽約了“1+1+1”組合服務,小病不出社區,大病“直通”專家專科,慢性病坐家裡就能開到大醫院才有的藥。更重要的是,老百姓的日常健康有人管、有人想了,遇點小毛病心裡不慌。

要有小康,必有健康。《政府工作報告》透露,要實行“健康中國計劃”——

今年政府工作報告沿用去年全國健康促進大會上習近平總書記首次提到的“健康中國”計劃:“全面啟動多種形式的醫療聯合體建設試點,三級公立醫院要全部參與並發揮引領作用,促進優質醫療資源上下貫通的考核和激勵機制,增強基層服務能力,方便群眾就近就醫。分級診療試點和家庭簽約服務擴大到85%以上地市。”

閔行區龍柏社區衛生服務中心家庭醫生韋莉君出診,自行車或電動車是許多家庭醫生的工作“標配”。

上海的家庭醫生制度什麼樣?全國人大代表們如是說——

3月6日上午,國務院副總理劉延東參加上海代表團審議。上海市市長應勇代表首先匯報了家庭醫生制度建設進程。

應市長說,上海2011年率先探索建立家庭醫生制度,在此基礎上開展“1+1+1”組合簽約,即,每位居民自願選擇一家社區衛生服務中心、一家區級醫療機構、一家市級醫療機構簽約。到2016年底,簽約家庭醫生服務的覆蓋面近45%﹔今年對老人、孕產婦、兒童、殘疾人、慢性病患者和嚴重精神障礙病人等國家規定的六類重點人群簽約率要達到60%以上。“1+1+1” 簽約居民在組合內醫院就診率已經高達80%。

糖尿病專家、上海第六人民醫院院長賈偉平代表說起家庭醫生制度,聲音都興奮得抬高了幾度:

“經常有朋友跟我抱怨看病難,大醫院排隊幾小時,就診開藥3分鐘。我說,你的打開方式不對。去找你的家庭醫生,他和我的診療信息系統是相通的,上網1分鐘就能找到我,把病人轉診推薦到我這裡,享受優先看病福利。”

“‘1+1+1’組合簽約等於把上海三級醫院的7000多名專家資源都向家庭醫生開放了,包括我這個中華醫學會糖尿病學分會的主任委員。這就把病人從基層直接推到最需要的大醫生面前!”

曾親自“點將”,將上海列入國家深化醫藥衛生體制改革試點地區的劉延東副總理,也為上海家庭醫生制度點贊:

“‘1+1+1’簽約適合國情,發達地區也好,貧困地區也好,都可以實施,把醫療資源下沉基層。我們醫療資源短缺,全科醫生太少,全國才15萬名,缺口還有18萬……上海方案把市級醫院資源和家庭醫生直接結合起來,在慢病管理和老年病人管理上特別有效。把家庭醫生制度做細做好,患者受益、醫院能更好發揮作用、政府也能夠保証醫療公共服務的可持續發展。”

摩肩接踵、人頭攢動,挂號檢查取藥付費排長隊,是大醫院每日景觀,也是患者緊張焦慮之源。

上海的家庭醫生有多好?老百姓會搶著告訴你——

錢月華老人上個月感覺頭暈,簽約的家庭醫生韋莉君檢查后初步判斷是動脈斑塊引起,為她預約了華山醫院專家門診,確診治療后,回到社區衛生服務中心,由韋醫生按照華山醫院專家治療方案延伸處方,定期復查。“如果我自己跑到大醫院,都不知道該找什麼科、哪個醫生好,專家號還未必挂得到,要奔波不知幾趟。現在方便了,省錢省心!”錢阿姨還說,每回路過社區衛生服務中心或社區衛生站點,沒毛病也總想著進去拉拉家常,聽韋醫生說說服藥、飲食的注意事項,小診室歡聲笑語,醫患關系和諧著呢!

家住閔行區莘庄報春路388弄的張金紅老伯患有高血壓、糖尿病十余年,2008年因冠心病又做了冠狀動脈支架手術,需要長期服用近十種藥物。以前他每隔兩三天就要跑一趟醫院,到不同科室號配藥。如今,他通過簽約家庭醫生李雲賀提供的慢病長處方和延伸處方服務,不出社區就配齊所需藥品,每月少支出藥費100多元。“還省了來回路費以及時間、精力,現在太方便、太實惠了!”

朱蘭醫生在指導老年患者做康復治療。

回放當初:推廣家庭醫生制度,曾被居民當成“騙子”……

上海在2011年啟動家庭醫生制度時,很多居民不理解,一些網絡論壇也炸了鍋,滿是質疑。“那時靠居委會拉橫幅宣傳發動,居民還把我們當騙子,說‘我又沒生病,為什麼簽約,看病還受限制?’‘現在說不收費,以后肯定要錢’,‘外地人可以去三甲大醫院看病,我們倒隻能去地段醫院,憑啥”,哎,真的很艱難!”。閔行區龍柏社區衛生服務中心主任劉玉昌回憶。

到了2015年,上海推出“家庭醫生2.0版”,試點首診在社區、“1+1+1”簽約,靠著幾年積累的政策優惠和服務口碑,無需宣傳,老居民們聞訊踴躍求簽約。龍柏社區超過80%的老人、殘疾人、慢性病患者等家庭醫生服務的重點人群都已簽約。

第三方調查顯示,上海居民對家庭醫生知曉率近九成,92.1%的居民表示找家庭醫生就診很方便,對家庭醫生服務態度、服務效果的滿意度分別達到95.5%和89.1%。社區衛生中心連續五年保持上海服務窗口單位首位。上海公立醫療機構病人滿意度測評,社區衛生服務中心門診連續四年高於三、二級醫院。

家庭醫生為什麼受歡迎?

當然是貼近百姓需求提供服務,讓百姓得實惠啦!

“1+1+1”組合簽約,居民隻要選擇家庭醫生就診或轉診,就享有優先預約就診、慢病長處方、延伸處方等“大禮包”。對於老人和慢性病患者來說,不僅意味著減少去大醫院排隊的辛苦奔波,而且社區衛生服務中心門診診查費減免,藥品全部實行零差率供應,醫保報銷比例更高,藥費支出降低不少。

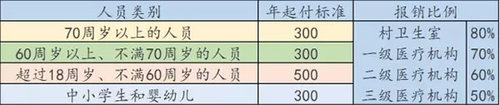

在上海一二三級醫院看病醫保報銷比例大不同

利用統一信息平台,簽約居民在社區就診,拍片、抽血、做心電圖,讀片的醫生卻坐在各區統一組建的影像、檢驗、心電診斷中心,居民在家門口就能享受優質資源﹔全市大醫院都劃出50%的專家門診號源,向家庭醫生與簽約居民優先開放,轉診住院也有了綠色通道﹔分區域或專科成立的醫療聯合體,讓二三級醫院大醫生能直接站在家庭醫生背后,提供專業培訓和技術支持。

家庭醫生崗位在社區,不是坐等患者上門,而是為居民提供醫療、預防、保健、康復、健康教育、計劃生育技術“六位一體”的綜合性健康服務。比如,上海市政府買單的腦卒中、糖尿病高危人群篩查和肺癌、大腸癌等疾病早期篩查,都通過家庭醫生團隊落實﹔一些大病、慢病患者進入康復期,也由社區衛生服務中心和家庭醫生承接管理,展開康復、護理等服務。

大醫院門診流量大,醫生往往直奔主題,眼中有“病”而無“人”。家庭醫生長駐社區,熟悉病人病症、治療情況,了解其家庭環境、生活習慣,不光能及時發現隱患,對於不少老年人和慢病患者更像是可以信任依賴的親人朋友。一些兒女忙碌或老人獨居、行動不便的人家,把家門鑰匙交給家庭醫生,有位家庭醫生身邊放了51把居民家的鑰匙!

一個手裡握著你的健康大數據檔案、比你更熟悉你的健康需求、隱患預警的“老朋友”,當然也更容易贏得民心。

居民家裡餐桌也成了家庭醫生“診台”

全科醫生沒有大醫院專科醫生水平高?這麼想你就OUT了!

醫生行業最高獎中國醫師獎,2016年上海有兩位醫生獲得,一位是著名專家吳孟超,另一位就是斜土街道家庭醫生朱蘭。朱醫生曾在常規篩查中早期發現很多大腸癌、肺癌早期患者,幫助一些被大醫院判定為非開刀不可的慢病患者找回健康生活狀態。“全科和專科只是分工不同,沒有水平之差。我們是在上游阻止人落水,專科醫生是在下游拯救落水者,您說哪個更重要?”朱蘭快人快語。

緩解“看病難”,任重道遠﹔重塑就醫習慣,咱們需要多久?

“看病難”,大醫院人滿為患,但其中常見病、慢性病居多,專科醫生、專家們“牛刀殺雞”淨看普通門診而不是專心研究疑難雜症,是醫療資源的極大浪費。上海市第六人民醫院院長賈偉平代表說,2008年到上海大醫院看病的患者是1.5億人次,2016年達到2.5億人次,整整提升了66%。沒有家庭醫生和社區首診制,不將常見病慢性病診療、管理解決在基層,分級診療就是空話。

有關人士預測,按照現在的家庭醫生制度推進速度,上海可能會在三到五年后建成分級診療制度。專科醫院更多實行預約挂號和轉診看病,醫療資源利用更合理高效。醫改這個世界性難題,會得到一定破解。

醫患矛盾激化,與無序醫療和“看病難”不無關系

不過,咱得明白,醫療資源優厚的上海畢竟不是全國,讓大家改變“一張醫保卡走遍天下”的就醫習慣,也不容易。正如劉延東總理所說,要讓全國人民都有簽約服務的家庭醫生,那全科醫生的人才缺口可不是一點點。

醫改性命交關,必須系統謀劃+精細打磨+綜合施策推進,得練足內功,不能貪功急躁。要知道,在上海每個讓居民滿意的家庭醫生背后,有的是一套經過嚴密設計、已提前伏筆的全科醫生規培、績效評估、薪酬制度、職稱體系,一套覆蓋全市的居民電子健康檔案和電子病歷,一個所有醫療數據都可以暢行互通的健康信息網絡平台,正在以平均每天1800多萬條的速度積累起世界上最大最全的醫療大數據庫。

在上海200多個街道社區裡穿街走巷的家庭醫生們,已是面向未來的移動醫療終端,一個全新的中國醫療衛生服務和百姓健康管理模式,剛露雛形。(人民日報中央廚房大江東工作室 姜泓冰)