本報記者 盧澤華 申孟哲 彭訓文 潘旭濤

2018年03月10日06:04 來源:人民網-人民日報海外版 手機看新聞

|

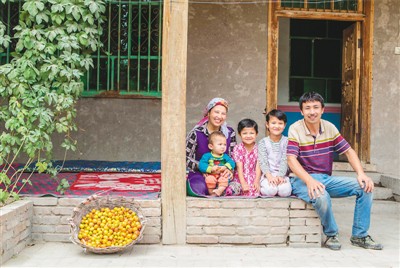

新疆阿克陶縣巴仁鄉古勒瓦克村村民胡達拜爾迪·巴拉提一家在新蓋的富民安居房前合影。 |

|

在貴州省黔東南苗族侗族自治州凱裡市易地扶貧搬遷后新建的幼兒園內,孩子們一起吃免費“營養午餐”。 |

|

在廣西融水苗族自治縣四榮鄉江潭村,67歲的貧困戶戴邦林在養鴨場裡。當地以“公司+合作社+致富帶頭人+貧困戶”的發展模式成立養鴨合作社,戴邦林是其中的一員。 |

堅決打贏脫貧攻堅戰,讓貧困人口和貧困地區同全國一道進入全面小康社會,是中共的庄嚴承諾。十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央全面推進扶貧開發工作,把貧困人口脫貧作為全面建成小康社會的底線任務和標志性指標,在全國范圍全面打響脫貧攻堅戰。中國扶貧力度之大、規模之廣、影響之深,舉世罕見。

中國扶貧事業取得積極成就的原因是什麼?未來如何更好打贏脫貧攻堅戰?這些話題成為兩會期間代表委員的關注熱點。

多管齊下助力精准脫貧

貧困人口減少6800多萬,易地扶貧搬遷830萬人,貧困發生率由10.2%下降到3.1%……5年來,中國脫貧攻堅取得決定性進展。

全國政協委員、農工黨陝西省主委、西北農林科技大學教授霍學喜表示,中國扶貧事業可以分為3種類型:第一種是圍繞人的發展政策,如社保、醫保兜底等﹔第二種是貧困地區、特別是集中連片貧困地區的基礎設施建設,包括交通、信息、環境等﹔第三就是目前討論較多的精准扶貧。5年多來,這3方面都取得了巨大成就。

全國人大代表、安徽省農科院副院長趙皖平表示,中國是世界上第一個實現聯合國千年減貧目標的國家。過去5年,中國平均每年減貧1300多萬人,這是對世界的重大貢獻。

作為一個內地多山省份,近年來,貴州省的橋梁建設引發海內外關注,北盤江大橋、鴨池河大橋等“超級工程”,對脫貧攻堅起到重大作用。

“要想富,先修路﹔要修路,建好橋。”全國人大代表、貴州省交通運輸廳廳長高衛東表示,貴州貧困的主要原因在於各地交通連接不暢,新的橋梁、道路建成后,激活了各地發展要素,極大促進了沿線地區經濟發展,很多邊遠區縣甚至將橋梁周邊地區作為產業發展中心區域。

“下一步,貴州在道路和橋梁的規劃、基礎設施建設、科技創新能力等方面會出台更多方案,交通條件的改善將助力更多百姓脫貧致富。”高衛東說。

除了建設大量的基礎設施,中國也積極通過互聯網、大數據等新技術助力精准扶貧。

“精准扶貧、精准脫貧的重點和難點在於精准識別、精准幫扶、精准評估等,在這些方面,雲計算、大數據技術可以提供幫助。”全國人大代表、浪潮集團董事長孫丕恕表示,通過這些技術,可以為政府部門提供真實可靠、及時全面的數據支持,確保把扶貧政策送到貧困戶家中。

孫丕恕說,截至去年底,浪潮“大數據精准扶貧雲”已服務了全國很多縣市,這些地方利用分析結果,落實醫療救助、技術培訓、教育兜底、產業扶持、金融扶貧等幫扶措施,實現動態化、數字化精准管理。

扶貧方略凸顯制度優勢

中國扶貧事業為何取得豐碩成果、獲得廣泛贊譽?代表委員認為,其關鍵在於中國扶貧事業有中共中央的集中統一領導,有集中力量辦大事的制度優勢。

“關鍵是總體制度框架科學合理。”霍學喜說,十八大以來的精准扶貧方略,是中央統籌、省負總責、市縣抓落實。中央要籌措資金和資源,省級夯實責任,市縣落實責任。3個責任體系,形成了完整的制度安排。“中國的扶貧攻堅講求‘既不降低標准、也不吊高胃口’,實事求是。未來要更多地在解決貧困地區、貧困人口發展的長效機制上做文章,把‘輸血’和’造血’結合起來。”

受邀列席全國政協會議的海外僑胞、全非洲華人婦女聯合總會會長朱怡苑表示,中國精准扶貧、精准脫貧所取得的巨大成就,是中國特色社會主義制度優勢的最好體現。中國扶貧講求“精准”二字,通過產業扶貧、就業扶貧、創業扶貧等多種形式,把發展作為解決貧困的根本途徑,既扶貧又扶志,引導貧困人口創造價值,實現脫貧。

趙皖平表示,中國能達成這樣的脫貧成就,最重要的原因是政治制度優勢,可以集中精力、集中全黨全社會的力量攻堅克難。“這是制度自信、道路自信最具體的體現。”趙皖平說。

持之以恆補齊民生短板

雖然脫貧攻堅取得了巨大成就,但民生領域還有不少短板,任務依舊艱巨。按照既定目標,今年中國將再減少農村貧困人口1000萬以上,完成易地扶貧搬遷280萬人。

全國政協委員、碧桂園集團董事局主席楊國強表示,要實現精准扶貧,必須全面推進職業教育。好的職業教育將打開成才、成功的大門,阻斷貧困的代際傳遞。他建議加強宣傳,讓全社會重視和參與職業教育,弘揚勞模精神和工匠精神,建設知識型、技能型、創新型勞動者大軍。

全國政協委員、香港專業進修學校校長陳卓禧認為,香港教育界應該積極參與到內地扶貧工作中來。“教育是社會向上流動的重要渠道,教育扶貧是扶貧工作的重要內容。引導香港教師及學生積極參與扶貧,不僅可以為祖國的扶貧工作和社會發展作出貢獻,同時也能增進香港師生對內地的感情。”陳卓禧說。

霍學喜表示,從現在到2020年全面建成小康社會這個決勝關鍵期,產業扶貧是重中之重。今年中央一號文件是實施鄉村振興戰略。鄉村振興和脫貧攻堅相融合,會形成有利於貧困地區發展的產業環境。同時,產業扶貧、產業發展要有配套措施,這就需要繼續深化和推進農村改革、特別是貧困地區的改革。

趙皖平表示,不僅要“打贏”脫貧攻堅戰,還要“打好”“高質量”的脫貧攻堅戰。實現全面小康並不意味著扶貧工作的終點,對此要有清醒認識。“脫貧之后,如何讓貧困地區、貧困人口有內生動力,讓貧困地區的人民享有同等幅度的生活水平的提高,如何讓這些地區的人民不‘返貧’,依然是擺在我們面前的巨大挑戰。”趙皖平說。